都内のIT企業様において、パワハラ防止研修を行いました。

約70名の管理職の方を対象に、ハラスメントを防止するための組織作りとコミュニケーションについて、講義いたしました。

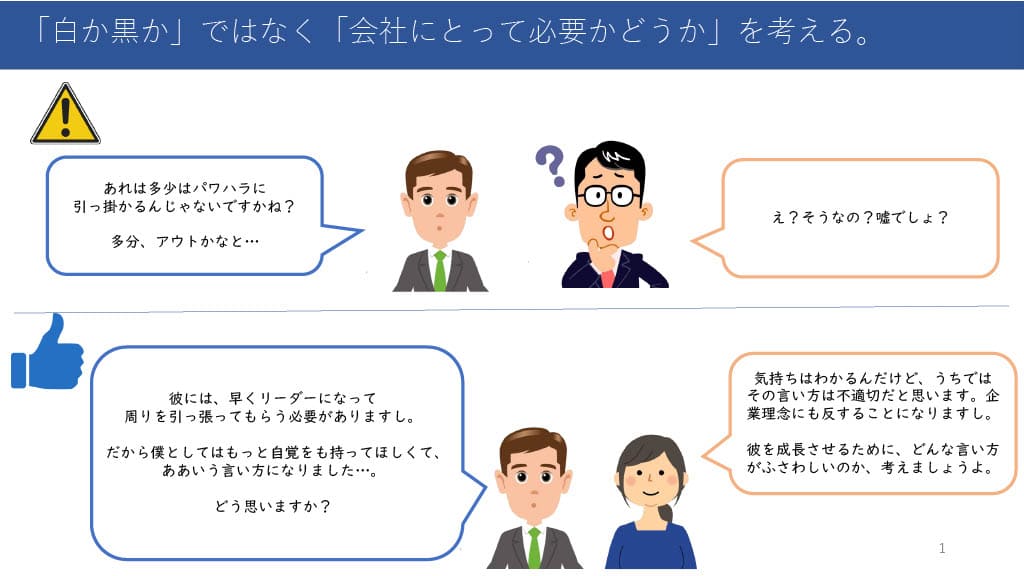

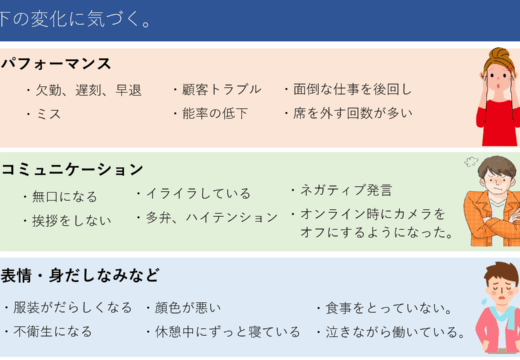

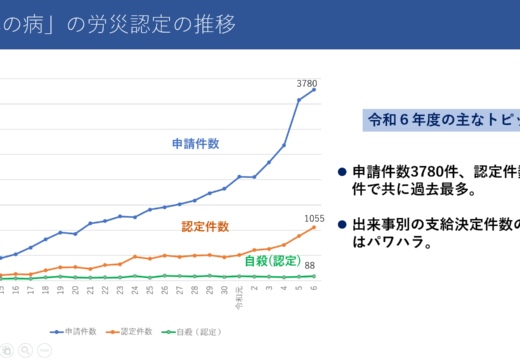

パワハラ研修というと、「ハラスメントとは何か?」「どこからどこまでがハラスメントなのか?」といった内容を想定するかと思いますが、それは社労士さんやコンプライアンス専門の方が行うハラスメント研修であって、カウンセラーの私が行うハラスメント研修は「カウンセラーだからこそできるハラスメント研修」になります。

さらに、ハラスメントやDV、虐待など、いわゆる「暴力問題」に精通した私だからこそできる、「暴力が発生し定着する人間関係の仕組み」をバウンダリー(境界線)や家族システム論を切り口に深堀して説明する研修内容となっています。

受講いただいた方からの感想を一部紹介させていただきます。

・パワハラ問題が発生し放置されるということが実際にも起きているが、これほど掘り下げて説明出来る講師は少ないだろうと感じた。

・大変有意義な内容だったと思います。当該内容をハンドブック化し、管理者には携行必須としても良いかと思います。

・”組織をシステム的に評価する”という観点は重要と思います。役割、尊重、コミュニケーションという視点できちんと点検・評価を行い、結果を共有することが始点かなと思います。この継続的な運用が非常に重要と感じます。また”支配の連鎖”も怖いなと感じます。上司から部下、先輩から部下など、自身の行為が、思わぬところ、世代へと波

及していくことを思えば、軽率には発言、行動はできないなと感じます。

・具体例から入り、全体的にセミナー内容が非常にわかりやすかった。今回の研修でバウンダリーについて、初めて知ることができた。今後は、他人事ではなく自分事として常に意識しながら、仕事上のコミュニケーションに取り組んでいきたい

・聞いていて、色んなタイプの人がそれぞれ自分の立ち位置で聞ける研修かと思いました。全体で正してゆく事が肝要かと思いましたが、自覚のない加害者、被害者が一番響かなかったりするのかなぁと思えるところもありました。結局は上司が部下の問題に気づき対応するかということが大事かとなると考えると、興奮している部下に対峙して心を痛めない上司も少ないと思うのでそれもまたパワハラや最初の家族構成のお母さんに見えたりします。とはいえ、環境が大切という意味では、まずはここから見直してみることが大切であり、考え直してみたいポイントでした。

お役に立てた様子がわかり、とても嬉しいです。

受講いただいた皆様、今回の研修を企画いただいたご担当者様、本当にありがとうございました。

最新記事 by AIDERS 代表 山﨑正徳 (全て見る)

- ディベート・ハラスメントの正体 |「論破」ではなく「意味不明なだけ」。 - 2026年2月11日

- 「傍観ハラスメント」はなぜ起きるのか。ハラスメントが蔓延する機能不全組織の特徴を徹底解説。 - 2025年4月25日

- 注意するとすぐに「パワハラですよ」と言うハラハラ社員への職場の対応方法 - 2024年12月17日