日本の自殺者数はここ数年減少傾向にありますが、依然として年間2万人を超える深刻な状況が続いています。

警察庁の統計によれば、

- 2023年:21,837人

- 2024年:20,320人

となっており、とくに若年層や女性の増加が注目されています。

※参考:自殺の統計(厚生労働省)

さらに、自殺未遂者は自殺者の10倍近く存在すると言われ、1人の自殺は周囲の5〜6人に深刻な心理的影響を与えるともされています。

つまり毎年100万人規模の人々が、自殺に関連する苦しみを抱えていることになるのです。

では、実際に職場で従業員が自殺をした場合、職場に、そして周囲の人にどのような影響を及ぼすでしょうか?

私はこれまで、自殺者が発生した職場から様々なご相談を受けてきておりますが、一言でいえば、多くの職場は大混乱に陥ります。

目撃者は深刻なトラウマを抱え、対応に奔走した責任者は燃え尽き、自殺という事実が引き金でスタッフ同士で犯人探しが始まり、健康問題、人間関係のトラブル、退職、ミス、事故などに発展していきます。

だからこそ、大切なことは一つ。

「万が一の事態に備え、正しい知識をつけておくこと」です。

このブログ記事は、主に以下に該当する方に向けて、職場で自殺者が出た場合の対応方法を説明します。

●職場で自殺者が出てしまい、何をどう対応したら良いのかわからずに今すぐ使えそうな情報を集めている責任者・担当者の方

●万が一の事態に備えて職場としての準備をしておきたいという方

必ずお役にたてる内容ですので、ぜひご一読ください。

※ブログ執筆者 AIDERS 代表 山﨑正徳のプロフィールは こちら

目次

突然の社員の自殺。職場はどうなる?

昨日まで普通に仕事をしていた同僚が、ある日突然自ら命を絶つ。

そんな突然の惨事に見舞われた職場では、どのような事態が起きるのでしょうか?

主なものをまとめます。

●自殺を目撃した人や、亡くなった社員と関係が深かった人を中心に、睡眠障害、フラッシュバック、倦怠感などの様々な症状が表れ、体調不良者が続出する。

●自殺のあった現場に近寄れないなど、自殺に結びつく場所や状況を避けるようになる。

●突然の惨事に対して適切な対応ができない職場に対する、社員からの不信感や不満が噴出する。

●「彼を追い込んだのは部長だ」「誰も彼女をサポートしようとしなかった」など、犯人探しが始まり人間関係が悪化する。

●もともと健康問題を抱えていた従業員の健康状態がより悪化し、欠勤、休職、退職などのリスクが高まる。

●自らも大きなダメージを負いながらも、警察や遺族、顧客への対応などに追われた管理職が、一連の対応がひと段落着いたところで燃え尽き、それにより職場がさらに混乱する。

●健康問題、人間関係の悪化などにより生じ続ける生産性の低下から、重大事故など、新たな惨事が起きる。

上記以外にも様々な問題が生じ、対応が後手に回れば回るほど、そのダメージはより深刻に、そしてより長期に及ぶことになるのです。

自殺者が出た職場の担当者から寄せられた相談事例

●自殺の第一発見者が泣きながら働いています。どう対応したらよいですか?精神科に行かせるべきですか?

●ショックで眠れないというスタッフに「仕事を休んでいいよ」と伝えたんですが、「家にいるより働いている方が楽なんです」と言って仕事を休もうとしません。このまま働かせ続けてもいいものでしょうか?

●自殺が起きた事実をどこまで職場で共有するべきですか?正確なことを伝えたらみんなショックを受けるから言わない方がいいですよね?

●明らかに現場を避けている社員がいます。このままずっと現場に近づけないとなると、業務に支障が出て困るのですが、治るものなのでしょうか?

●一か月経過して、なんとなくみんなまだ不安定なんですけど、自殺のことはできるだけ話題にしない方がいいんですよね?

●一部のスタッフの間で変な噂話が広まっていたり、犯人探しが続いていたりするのですが、こういう時はどう対応すればいいですか?

●実は、現場の責任者である私が一番具合が悪いんです。あれからほとんど眠れていません。でも、職場がこんな状態で今私が休むわけにはいきません。こういう時だからこそ、無理をしてでも私が中心になって動かないとまずいですよね?

●もうあの出来事から3カ月経過しましたが、「まだやる気が起きない」「いつまでも引きずっている自分はおかしいですよね。仕事を辞めた方がいいですか?」と言い出した社員がいます。

このような疑問に対して、これから10のカテゴリーに分けて対応を説明をしていきますね。

①「職場で自殺者」という大きなショックを経験した時に起きる心身の反応。

普段経験しないような大きなショックを受けると、私たちの心や体には様々な反応が表れます。

主な反応は以下の通りです。

心 … 恐怖、強い不安、落ち込み、イライラ、怒り、自分を強く責める、やる気が起きない、悲しみ、ハイテンション、など。

身体 … 動悸、吐き気、涙が止まらない、頭痛、胃痛、腹痛、眠れない、寝てもすぐに目が覚める、悪夢、強い緊張感、食欲がない、など。

行動 … ミス、電話に出ない、仕事を休む、人に会いたくない、話したくない、お酒をたくさん飲む、ずっとスマホをやっている、仕事や趣味に過剰にのめりこむ、喧嘩、口論、など。

その他の反応として、その時の苦痛や感情、映像などが何度もよみがえる「フラッシュバック」、その場所や話題を避ける「回避行動」、音や刺激に過敏になる「過敏・過剰な行動」などもあります。

これらの反応の中で、自殺の場合に顕著に出やすい反応が「罪悪感・自責感」です。

亡くなる前日に、美味しいパン屋さんの話を笑顔でしていたんですよ。あの時、本当は私になにか相談したかったんじゃないのかなと思って、毎日自分を責めています。

仕事を頼みすぎてしまったかもしれません。私の配慮が足りませんでした。管理職失格です。

亡くなった人と関係が濃かった人ほど、罪悪感や自責感はより強くなります。

このような反応が生じると、「私の心が弱いからだ」と自分を責めてしまいがちなのですが、そうではありません。

これらの反応は「急性ストレス反応」と言って、普段経験しないような大きなショックを受けた際に、誰にでも起きるノーマルな反応なのです。

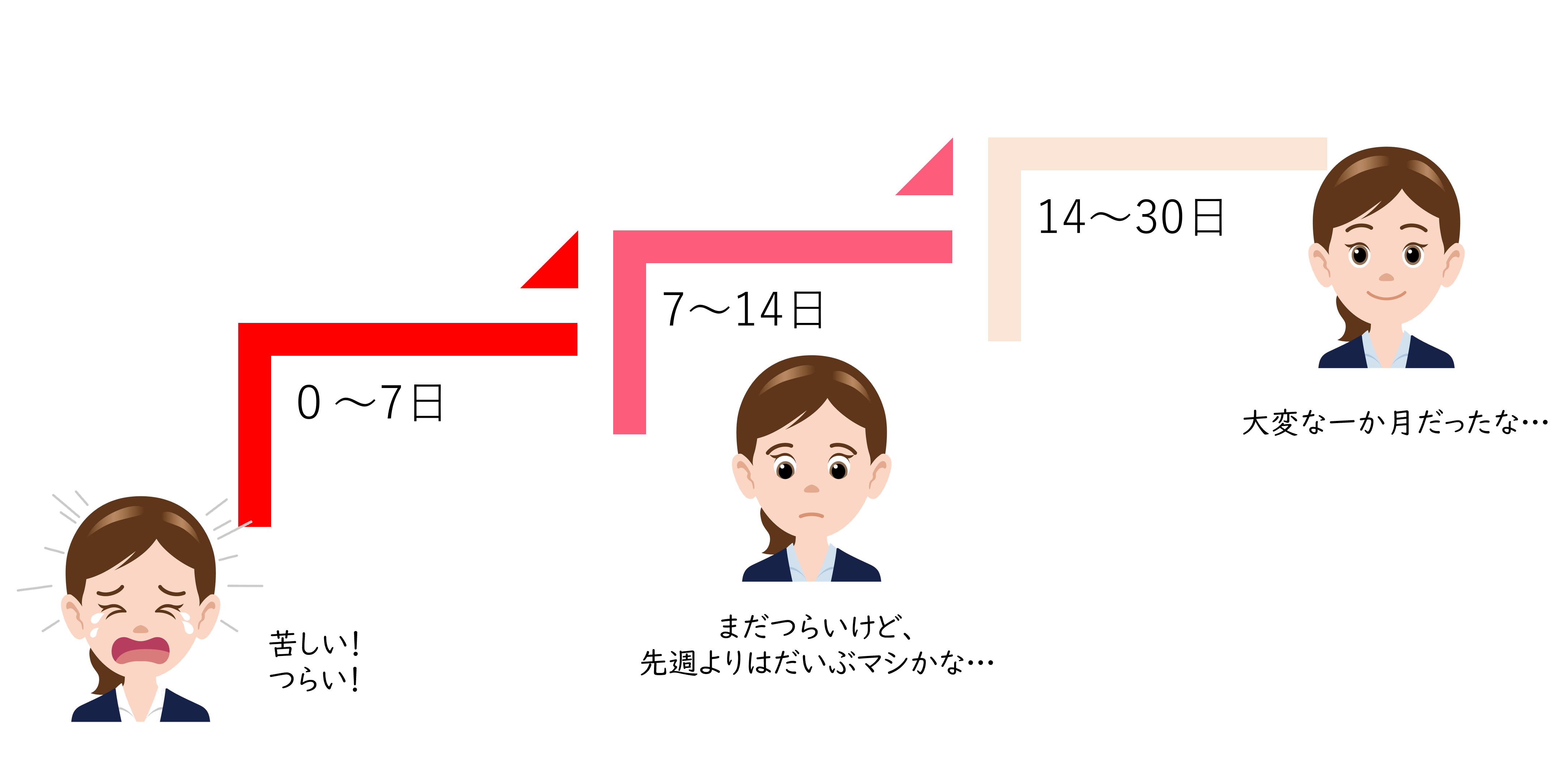

初めはとても辛くて大変だと思いますが、通常2~4週間くらいかけて症状が軽減し消失していきます。

必要なことは、「気持ちの問題にして乗り越えること」ではなく、「正しい知識を持つこと」です。

急性ストレス反応については以下の記事でより詳しく説明していますので、ぜひ読んでみてください。

②大切なのは、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を防ぐこと。

前述の通り、急性ストレス反応は通常2~4週で症状が軽減し消失します。

ただ、この反応が1ヶ月経っても治らずに続く場合、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断される可能性が出てきます。PTSDは、いわゆる「トラウマ」です。

PTSDになると、いつまでも職場に対する恐怖が消えなかったり、不眠やフラッシュバックなどに悩まされます。健康問題が長期化すれば、ミスやトラブル、欠勤、休職、退職など、職場の生産性にとても大きな影響を及ぼします。

つまり、職場が今すぐに取り組むべきことは、大切な社員がPTSDという深い心の傷を負ってしまうことを防ぐことです。

そのためにも、職場が正しい知識のもと、ダメージを負った社員に適切な対応を行い回復をサポートすることです。

職場が適切な対応をとることで、社員の負担が軽減し、PTSDを防ぐことにつながります。

③担当者選びの注意点

自殺などの惨事が起きた際によくありがちなのが、自らも自殺現場を目撃しているなど、大きなショックを受けている管理職が、対応に奔走しているという例です。

急性ストレス反応で体調が悪く、フラッシュバックなどで苦しんでいる状況では、冷静で適切な対応は困難です。

多くの場合、対応を誤り、現場はより混乱します。

社員は職場への不信感を強め、そして管理職はより負担を強いられるという負のサイクルが出来上がります。

結果として、対応がうまくいかないだけでなく、管理職が燃え尽き出勤できなくなる。

こんな事例は少なくありません。

担当者は、できるだけダメージを受けていない方、冷静で適切な対処ができるコンディションの方、例えば現場から離れた人事総務担当などを選びましょう。

④社員への情報開示

社員に自殺の事実をどこまで伝えるべきか、というのは職場にとってとても悩ましい問題だと思います。

できれば真実を教えてあげたい気持ちと、一方では「本当のことを言ったら、みんなショックを受けてしまうのではないか」という気持ち。

どちらが正解なのか、迷うお気持ちはご尤もです。

ただ、これだけは押さえてください。

自殺という事実を隠し通すことは、相当に困難なことなのです。

ほとんどのケースで、どこかから情報が洩れます。

「何か都合が悪いことがあって隠したんじゃないか」「かなり残業させてたし、結局職場が追い込んだんじゃないか」など、社員の怒りや悲しみが職場に向き、大きな混乱を招きます。

そのためにも、自殺の事実を伝えるリスクよりも、伝えないことのリスクを知ってください。

情報はできるだけ隠さずに現場に降ろすこと。これを基本としてください。

ただし、自殺の手段や亡くなっていた時の様子などの詳細は控えた方がいいでしょう。

具体的なことを伝えることでよりショックを受けてしまう人も現れます。

また、全ての情報が揃うまで伝えないという対応も、現場に不信感を持たれやすいので気をつけましょう。

職場のスタンスとしては、わかっていることは適宜現場に降ろす、という形が望ましいです。

そして、わからないことは変に濁さずに、はっきりとわからないと伝えること。

「今の時点でわかっているのはここまでで、後はわからないから連絡を待っているところです」のように、職場として社員に伝える気持ちがあるという姿勢を示し続けること。

これが社員の職場への安心感につながります。

⑤社員へのサポート

社員へのサポートとしてまず必要なことは、次の2点です。

①急性ストレス反応についての情報提供を行うこと。

②職場としていつでもサポートする準備があることを示すこと。

これをできるだけ早く行いましょう。

また、より大きなショックを受けていて、職場として注意して見守るべき社員を押さえておくことも重要です。

✔ 自殺を直接目撃した人。

✔ 第一発見者

✔ 上司やチームメンバー、同期など、当事者と関係の濃かった人

✔ すでに強い反応が見られ、仕事に大きな支障が出ている社員 など

自殺を目撃した人や、日常的に関係が濃かった人、すでに強い反応が出ている人が主な対象です。

声をかけて体調を確認し、具合が悪ければ休ませる、負荷を軽減するなどの配慮が大切です。

⑥症状に個人差が出やすいのは、「7日~10日前後」

さらにもう一つ大切なポイントをあげると、急性ストレス反応の症状に個人差が出やすい10日前後あたりから、より注意深く見守り、声がけを行いましょう。

急性ストレス反応の症状で苦しんでいる社員が、「まだ辛いけど、当初よりはマシになってるな」と感じ始める時期。

それが、惨事発生から、およそ7日〜10日過ぎた辺りなのです。

言い方を変えれば、反応に個人差が出やすい時期ということです。

そのタイミングで改めて声がけをして体調の確認をしましょう。

そこで症状の軽減を少しずつ感じていればいいのですが、症状に変化がない、または悪化しているという社員は要注意です。

PTSDのリスクがあると捉え、改めて業務負荷の軽減や休みをとらせるなどのサポートを検討しましょう。

※参考までに、急性ストレス反応の理想の回復プロセスを以下にてご確認ください。

亡くなった人と関係の濃かった人ほど、この図で説明しているようにすっきりと回復することは難しいかもしれませんが、「思い出すと辛いけど、でも日常には支障なく過ごせる」というレベルになれば良いと思います。

⑦自殺の話題をタブー視せず、安全に語り合える環境をつくる。

「今回の自殺のことって、できるだけ話題にしない方がいいんですよね?」

これは、惨事対応の際に担当者からよく頂く質問です。

結論からお伝えすると、自殺の話を変にタブー視して話題にできない環境はお勧めしません。

なぜなら、強いストレスにより生じた辛さや悲しみ、不安や恐怖といった負の感情は、仲間と共有することでより早く癒されるからです。

だからこそ、無理に話題をタブー視せず、安全に語り合える環境が理想です。

私、正直まだ怖くてさ。やっと眠れるようにはなってきたんだけど、どうしても職場に入ると緊張しちゃってね。

おれも、未だにあの会議室の前を通れないもん。だからわざわざ遠回りしてるもんね。こういうのって本当に治るのかな。これがずっと続くのかなと思うと恐ろしいよね。

こういうやりとりができる環境か否かにより、回復具合がだいぶ変わってきます。

そのためにも、管理職や責任者が、自分のノーマルな気持ちを語るなどして、安全に語り合える環境を整えていくことが大切になります。

注意点としては、「安全に話ができる環境をつくる」とういうことは、「いたずらに刺激を与える」ことではありません。

あえて話さないことで自分を守っている人もいますから、無理に話をさせようとして関わる必要はありません。

「いつでも話を聞く準備があるよ」「どんなことでも話していいんだよ」というメッセージが伝わるような関わりを意識していきましょう。

⑧1か月後の回復状況をヒアリングする。

説明した通り、急性ストレス反応の症状が1ヶ月経過しても改善していない場合、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断される可能性があります。

つまり、1カ月が経過するタイミングは、より注意して社員の状態を観察すべき時期なのです。

ここで、改めて一人一人に声をかけ、心身の状態を確認しましょう。

その時点で未だに状態が良くない社員がいれば、心療内科や精神科を受診させる、職場に産業医やカウンセラーがいれば面談を受けさせるなどの対応が必要になります。

ここで該当する社員にスムーズに診察やカウンセリングを受けてもらうためにも、これまで説明してきた通り、1ヶ月の間に職場が適切な対応をとることが大切です。

社員が職場に対する安心と信頼を感じること、そして急性ストレス反応とPTSDについての正しい知識をつけておくことで、対応がしやすくなります。

⑨黙祷など、故人を弔う時間を持つことの有効性。

「身近な人の死」を経験した場合、葬儀などに参列して故人を弔う時間を持つことがひとつの気持ちの区切りにつながります。

自殺という形で同僚を失った社員にとっても、「できるものなら葬儀に参列したい」「お墓できちんと手を合わせたい」という思いをもつのは自然のことでしょう。

ただし、自殺などの惨事の場合、遺族の意向で葬儀も埋葬場所も会社は知ることができないケースも珍しくありません。

そのようなケースではいつまでも社員の気持ちに区切りがつかず、モヤモヤした気持ちを長期的に抱えることにもつながります。

このような場合、職場で黙祷の場を設けて故人を弔うことはひとつの区切りとして有効です。

例えば同じチームの数人でミーティングの時間に行うなど、大がかりなものでなくて大丈夫です。

また、もし葬儀に管理職だけが参列するような場合は、「みんなに刺激を与えないように」と社員に伝えずに参列するようなことはお勧めしません。

皆さんを代表して私が葬儀に参列します。皆さんの思いは必ず届けてきます。○○さんに伝えてほしいことがあればどんなことでも私に言ってください。

このようなイメージで声をかけましょう。

⑩専門家を活用する。

職場の緊急事態をより最小限のダメージで乗り越えるためにも、惨事が起きたらすぐに専門家を頼り、具体的な助言を得ることが最も良いやり方です。

惨事対応の専門家からは、主に以下のようなサポートを受けることができます。

▶急性ストレス反応についての社員への情報提供(資料配布など)

▶社員へのカウンセリング(急性ストレス反応についての情報提供や健康状態についてのヒアリングを行い、状態を把握する)

▶(社員の同意を得た上で)個別のカウンセリングの内容を会社と共有し、リスクの高い社員への対応について検討する。

▶再発防止についてのコンサルティング。

▶社員へのフォローアップ(1ヶ月以降の状態を確認)

▶PTSDのリスクが高い社員へのカウンセリング、医療機関の紹介

繰り返しますが、惨事が起きた際に速やかに専門家を頼ることで、職場が被るダメージを大幅に食い止めることができます。

また、社員の目に見える形で専門家が関わることは、社員にとって、職場に対する安心や信頼を得ることに繋がりやすくなるのです。

当方でも惨事対応の経験は豊富で、ご連絡頂ければ精一杯のサポートをさせていただきます。

惨事対応は待った無し。時間は刻々と過ぎていきます。

惨事ストレスマネジメントの詳細はこちらよりご確認ください。

最新記事 by AIDERS 代表 山﨑正徳 (全て見る)

- 「傍観ハラスメント」はなぜ起きるのか。ハラスメントが蔓延する機能不全組織の特徴を徹底解説。 - 2025年4月25日

- 注意するとすぐに「パワハラですよ」と言うハラハラ社員への職場の対応方法 - 2024年12月17日

- 真面目で大人しい部下が急に反抗的になった本当の理由とは? - 2024年12月9日